Dagli anni 50 in poi l’auto è stata una potente protagonista di tante pellicole di successo. Tutti abbiamo in mente dei film come Grand Prix piuttosto che Viva Las Vegas, anche se in questo caso è più facile ricordare la bellezza abbacinante di Ann-Margret che il quattro cilindri Offenhauser della macchina di Elvis Presley. I fan adorano le bombardate di effetti speciali eccitanti ma fin troppo modernisti di Fast and Furious, mentre il Bullitt che tutti ricordiamo si riduce poi a una Car Chase di una manciata di minuti (e personalmente amo molto di più la Dodge GTO dei cattivi che la Mustang del ‘King of Cool’), mentre Goldfinger ci regala un’auto che è diventata la deuteragonista perfetta per l’agente segreto meno segreto del mondo.

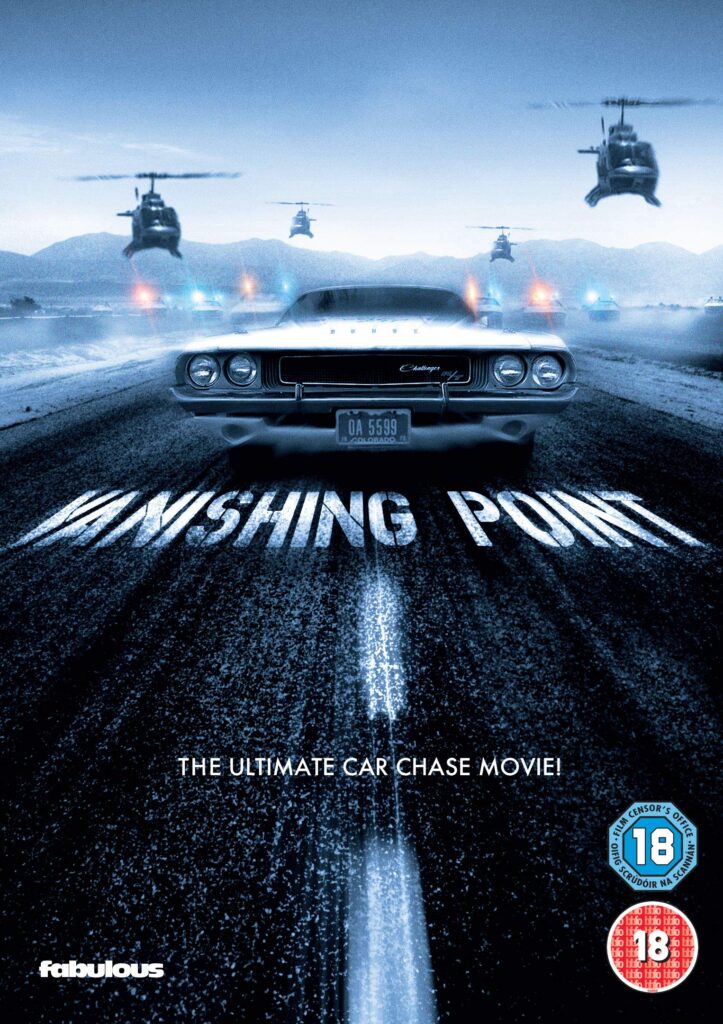

Ma ci sono dei film in cui un’automobile domina, incontrastata; un’unica auto, protagonista assoluta, senza comprimari, senza rivali, senza possibilità di equivoco, e il più grande di questi è indubbiamente Vanishing Point. In Italia, Punto Zero. Questo film di 99 minuti porta sul grande schermo, nel 1971, un uomo e una macchina contro il resto del mondo, nei paesaggi lunari degli Stati Uniti fra Colorado, Nevada, Utah e California, fra lunghe Interstate deserte e paesini di periferia dominati da musica blues e bigotti aggressivi. Uno straordinario, interminabile viaggio allucinato fatto apposta per chi ama i motori.

E che motore! Perché se Barry Newman è il protagonista umano, chi però ruba la scena è lei, una Dodge Challenger R/T, motore 440 c.i. da 375 cavalli, cambio manuale, minacciosa nella sua essenzialità stilistica e cromatica: Alpine White, cioè bianco pastello freddo, niente strisce, niente cerchi stravaganti. Uno dei punti più alto dello styling Usa: una perfetta Q-Ship, un incrociatore corsaro invisibile al bisogno, ma potente e con una colonna sonora degna di un bombardiere quadrimotore della Seconda guerra mondiale.

La trama è, nella sua essenzialità, piuttosto semplice: Kowalski (non ne sappiamo nemmeno il nome!), un pilota che sposta auto da un capo all’altro dell’America, deve portare questa Challenger da Denver a San Francisco. 1252 miglia attraverso i deserti di Colorado, Utah, Nevada… Durante il viaggio si scontra subito con la polizia, e inizia una fuga costellata di incontri insoliti, in un lungo percorso allucinato nei deserti americani. La colonna sonora è tutta rock dell’epoca, in parte trasmessa dalla stazione ‘KOW’ di un dj nero e cieco, pericolosamente simile a un giovane Ray Charles; il contatto telepatico che si stabilisce fra i due è un leitmotiv che sembra guidare parte dell’operazione.

“Non rovinare il tuo presente ricorrendo un passato che non ha futuro” ammoniva Shakespeare, e questa è una delle morali di Vanishing Point. (Perché cito solo il titolo originale? Prima di tutto perché raffigura perfettamente una meta immaginaria, visibile eppure inesistente come il punto in cui convergono due rotaie. E poi perché l’edizione originale dura 7 preziosi minuti in più). I flashback del film rimandano al passato di Kowalski, eroe di guerra, corridore automobilistico, poliziotto espulso per avere bloccato un suo superiore che voleva stuprare una ragazzina; sembra proprio che siano gli angosciosi ricordi di questo passato a spingerlo nella sua fuga solitaria e a suo modo eroica. Tutto questo inquadra quello che dice SuperSoul alla radio KOW quando definisce Kowalski in fuga ‘the Last American Hero’. Come Junior Johnson era stato definito da Tom Wolfe, insomma.

L’incontro con due ‘Just Married’ omosessuali che tentano di rapinarlo, con uno strano corridore amatoriale con una Jaguar XKE e dotata di roll bar, con Charlotte Rampling autostoppista misteriosa, con comunità hippy di vario tipo mentre la polizia gli dà la caccia inutilmente, tutto porta a ritmo forsennato verso un finale che, chi non l’ha visto, non merita che gli si racconti qui.

Fra pillole di benzedrina (riferimenti fra Casino Royale di Fleming e il Pervitin) per rimanere svegli, riprese a campo lunghissimo sulle infinite Interstate bollenti dell’Ovest Usa con relativa Fata Morgana, solidarietà fra persone che stanno al limite della legge e violente ostilità da parte di coloro che la difendono, in una società in larga parte bianca e refrattaria agli eroi, si dipana una lunga fuga dalla realtà.

Il distacco di Kowalski dal quieto vivere è perfettamente rappresentato da un Barry Newman che mano a mano che il film va avanti si fa sempre più allucinato, la barba più lunga, gli occhi più aperti. Un eroe dell’asfalto destinato inevitabilmente a una fine gloriosa e tragica.

Perché questo film è così grande? Certo, qui c’è una rappresentazione, ben poche altre volte vista in un film d’automobili, di tante sfaccettature della società americana di quell’epoca. La reazione alle ribellioni sociali, ma anche, per noi che l’abbiamo visto la prima volta da giovinetti nemmeno maggiorenni, l’esistenza delle radio private di provincia, dei disc-jockey che suonavano dischi da 16 pollici su giganteschi Rek-O-Kut con bracci Gray in ghisa a bilanciamento dinamico, amplificatori Westrex, registratori a bobine Ampex e così via. Roba che in Italia, all’epoca, manco si sapeva che esisteva.

“This radio station was named Kowalski, in honour of the last American hero to whom speed means freedom of the soul”

Ma la trovata vera, da appassionato, del regista Richard C. Sarafian è quella di scegliere, come indiscussa protagonista dell’intero film, quella Challenger bianca. Ci vorranno decenni per ritrovare un simile intreccio di candore, minaccia e sex-appeal, e sarà nel vestitino bianco di Catherine Tramell, in Basic Instinct. Il candore della Challenger stacca in maniera violenta con il paesaggio arido del deserto, la sua potenza permette di sfuggire a qualsiasi auto della polizia, il ruggito del suo V8 7,2 litri è quello di una vera belva preistorica. ‘There’s no substitute for cubic inches’, dicono gli hardliner statunitensi, quelli cresciuti nel mito di Junior Johnson e Cale Yarborough, e qui c’è il manifesto cinematografico di questa frase. Un film che fa capire, per prima volta, che le auto americane potevano non essere solo le Cadillac Eldorado vaste e barocche dell’immaginario collettivo ma vere supercar degne di reggere, sulle proprie spalle, un intero film.

Una voce di motore brutale, poderoso; brandelli di società marginalizzata, droghe, reduci dal ‘Nam alienati e descritti cinque anni prima di ‘Taxi Driver’, undici prima di ‘Rambo’, paesaggi e protagonisti che, visti dall’Italia, apparivano stralunati al limite del fantascientifico, come da fantascienza era quella Challenger, forse non più potente di una Ferrari Daytona ma con una voce tempestosa, come il brontolare lontano di una tempesta che si avvicina e che, lo si capisce, arriva per fare danni.