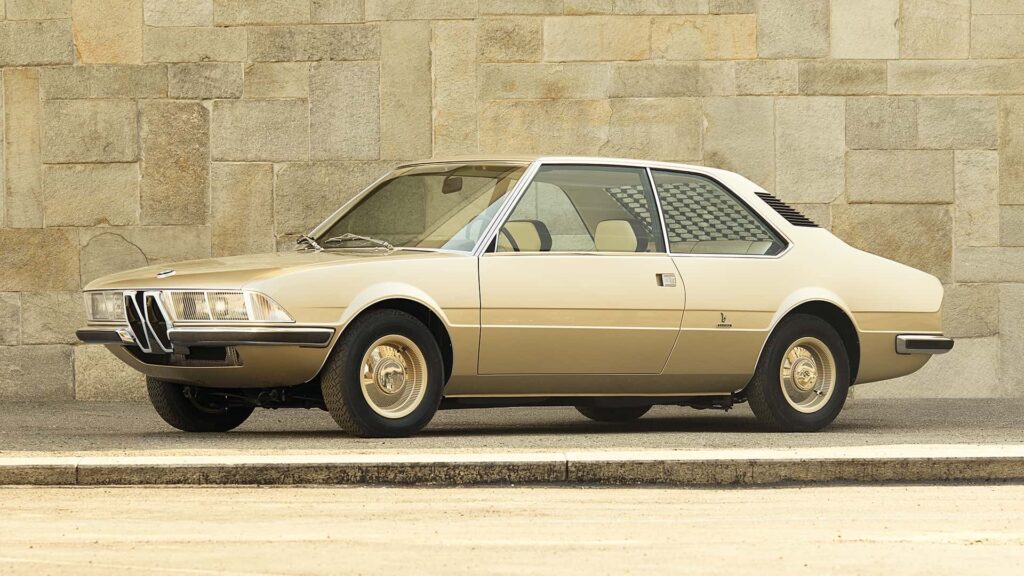

Marcello Gandini (Torino, 26 agosto 1938 – Rivoli, 13 marzo 2024) è stato uno dei nostri insigni designer di automobili e basterebbe citare la Lamborghini Miura, l’Alfa Romeo Montreal e la Carabo, la Fiat X-19 o la Lancia Stratos per installarlo nell’Olimpo dove nessuno potrà detronizzarlo. Due mesi prima che ci lasciasse, il Politecnico di Torino volle insignirlo della laurea in ingegneria meccanica honoris causa dandogli modo di pronunciare la Lectio Magistralis che qui pubblichiamo per gentile concessione. Perché anziché suonare malinconico testamento è invece un inno alla creatività e alla gioia rivolto ai giovani, ben sapendo che le condizioni odierne sono assai scoraggianti e poco avventurose. È così bella questa Lectio che sarebbe pleonastica commentarla, addirittura presuntuoso. Ci limitiamo a inserire qualche immagine dei suoi capolavori.

Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere presenti a questa cerimonia così significativa e sentita per me. Un luogo come questo, simbolo prestigioso della formazione di centinaia di migliaia di giovani nel corso delle decadi, mi riporta alla mente il contesto, completamente diverso e lontanissimo da quello accademico, in cui io mi sono formato.

Le origini della mia formazione risiedono in una tradizione di famiglia che non contemplava – parliamo della metà degli anni 50, inizio anni 60 – molte digressioni: lo sbocco naturale erano gli studi umanistici, letterari, classici. Mio padre Marco aveva due lauree ed era direttore d’orchestra. L’unica possibilità in famiglia era il liceo classico prima e l’università a seguire. Per consuetudine ho quindi frequentato il liceo classico e studiato pianoforte. Per consuetudine appunto. Tutta questa cultura classica, un contesto così rigido e conservatore, l’imposizione di schemi precostituiti hanno da subito scatenato in me una passione incondizionata per i motori, per la meccanica, per la tecnologia, che si trattasse di disegno, di corse, di futuro.

Il primo messaggio che voglio trarre da queste considerazioni e comunicare ai giovani futuri ingegneri e designer presenti oggi è: ricavate dalle limitazioni e dalle imposizioni un forte, caparbio e costruttivo senso di ribellione.

In prima liceo, con i soldi che mi erano stati assegnati per acquistare un libro di traduzioni latine, comprai appunto Motori Endotermici di Dante Giacosa. Lo lessi, studiai, analizzai in ogni sua riga. Poco dopo averlo acquistato lo conoscevo a memoria. Alla fine del liceo divenni definitivamente un ragazzo ribelle, perché rifiutai di iscrivermi all’università per seguire la mia vocazione: progettare automobili. In famiglia la cosa non fu vista bene. All’epoca non si poteva stare in casa senza seguire le regole e le volontà dei genitori; mi trovai a vivere con un amico, con nessun soldo e tantissime folli idee. Realizzavo piccole trasformazioni su vetture per le corse in salita, qualche volta anche con modifiche di carrozzeria. Piccole cose, nulla che potesse darmi da vivere. Alla fine degli anni 50 inizio 60 capii che, per sopravvivere, avrei dovuto essere meno selettivo e iniziai a dedicarmi ad altri campi oltre alla meccanica.

In questo periodo – avevo 23 anni – conobbi mia moglie Claudia, che ha iniziato allora e continua ad essere oggi la chiave del mio successo e dei grandi risultati che abbiamo raggiunto insieme. Io la mente creativa, lei la capacità di creare stabilità, solidità, di sostenermi, di organizzare, di mantenere relazioni. La prima persona cui dedico questo riconoscimento è senza dubbio lei.

Iniziai a disegnare, in un’epoca in cui la parola designer non esisteva in Italia. Si poteva studiare per diventare architetto o ingegnere, ma non esistevano corsi di laurea per ciò che volevo fare io. Realizzavo disegni di qualsiasi cosa, bozzetti per pubblicità, cartoni animati, arredi, e poco alla volta disegni di automobili per piccoli carrozzieri, con modifiche più o meno importanti. Ancora troppo poco per dire di avere un lavoro, ma abbastanza perché potessi intuire di avere una direzione.

Il secondo messaggio che voglio comunicarvi qui oggi è: per progettare qualcosa di nuovo, è necessario conoscere tutto – tutto – ciò che è già stato realizzato in passato nel vostro settore. Conoscere la storia del design, e la storia delle innovazioni in generale – diciamo da Leonardo Da Vinci in poi – è un requisito obbligatorio per ogni futuro progettista.

Tornando a noi, da allora ha iniziato a spianarsi la strada, o almeno ad apparirmi meno ripida e impossibile. Da autodidatta, mi ero abituato a disegnare a grandezza naturale, pur senza aver mai visto come si facesse. Disegnavo su carta lucida, sul pavimento della mia stanza, senza le sagome in legno usate all’epoca. Pian piano me le procurai, in modo da poter creare disegni tecnici credibili.

La prima volta che portai il mio disegno a un modellista per un lavoro di carrozzeria lui, appeso il foglio alla parete, stette un quarto d’ora in silenzio osservandolo. Poi scuotendo la testa mi disse: «Io non ci capisco niente». Non sapevo che dire e come spiegarmi. Poi capii: avevo disegnato al contrario rispetto all’usanza comune di orientare l’anteriore dell’auto verso sinistra. Per fortuna il disegno era su carta da lucido, lo girai e al modellista si illuminarono gli occhi: era chiaro, ed era anche – mi disse – perfettamente eseguito!

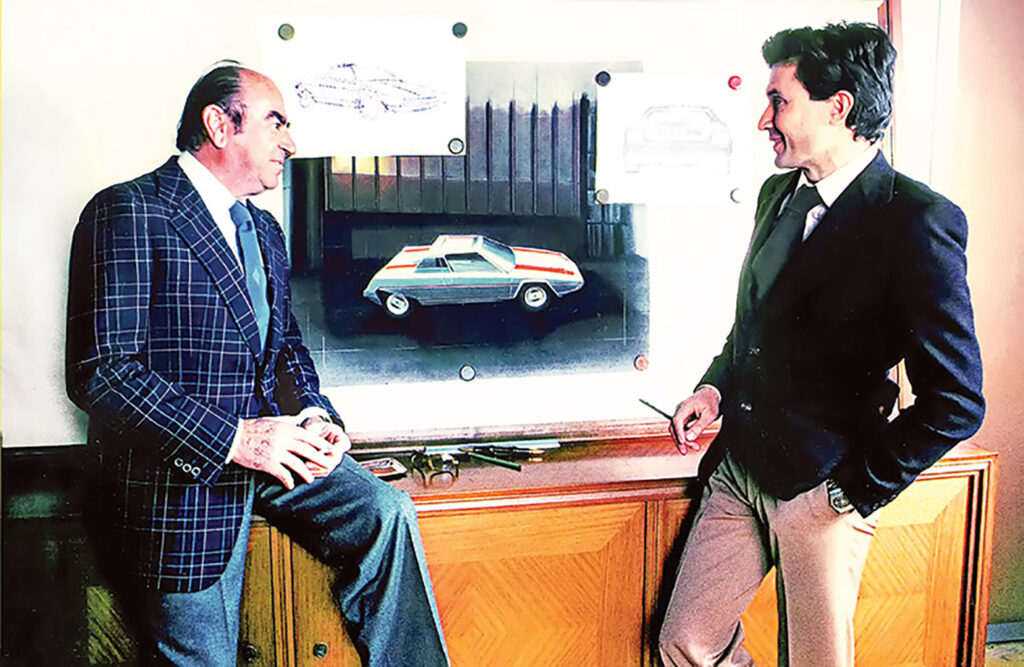

Qui posso dire che iniziò la mia carriera di designer. Realizzavo lavori di carrozzeria, studiavo, disegnavo per conto mio vetture avveniristiche, spesso improponibili ma certamente originali e interessanti alla vista. Avevo messo insieme una sorta di portfolio e con questo mi presentai all’incontro con Nuccio Bertone, che mi propose immediatamente di lavorare per lui. Passarono ancora un paio di anni per varie ragioni e, a 26 anni, divenni il suo capo stilista. Un lavoro che ho sempre svolto in estrema autonomia, grazie proprio alla lungimiranza imprenditoriale e al coraggio di Nuccio Bertone. Penso sia difficile oggi immaginare una tale libertà di azione per un ventiseienne sconosciuto, ma Bertone aveva una capacità unica di riconoscere il talento e soprattutto di metterlo in condizione di esprimersi al meglio.

Il terzo messaggio che voglio diffondere è: anche se all’inizio è difficilissimo, non smettete mai ci cercare il posto di lavoro adatto a voi, le persone che vi valorizzano e mettono in condizione di esprimere capacità e talento.

A questo proposito devo dire che io sono stato anche estremamente fortunato, perché gli Anni 60 sono stati un periodo straordinario per un designer, una congiuntura di fattori che mai si era verificata prima, e, nel campo dell’automobile, mai più si è verificata in seguito. C’era un desiderio di cose nuove, un’energia incontenibile, una mentalità rivolta al futuro e la convinzione che tutto fosse possibile.

L’uomo è andato sulla Luna. Si respirava nell’aria qualcosa di diverso, che ha influenzato l’approccio a quasi tutto, automobile compresa.

Che cos’è un’automobile? Siamo in un Politecnico, in un luogo di ricerca, di conoscenza e quindi non mi dilungo. L’automobile è un mezzo di trasporto. Di mezzi di trasporto però ce ne sono tanti. L’automobile è un prodotto costruito industrialmente e destinato alla vendita verso un individuo o un piccolo gruppo di individui, ad esempio una famiglia. Ma andiamo un po’ più in profondità. L’automobile è un oggetto industriale di facile diffusione e di conseguenza capace di influenzare abitudini, di creare fenomeni di moda, di agire sulle tendenze e sui gusti del pubblico. Qui possiamo chiederci allora che cosa sia il design nel campo dell’automobile, a cosa serva. È la parte della progettazione che introduce elementi volti a migliorare l’oggetto, a favorire il successo di un modello. Il design di un’auto la sua prima forma di pubblicità. Il design è comunicazione. Fin qui è tutto molto vero, e anche un po’ noioso. Quello che fa dell’automobile qualcosa di straordinario non c’entra nulla con tutto ciò.

Un’auto è il piacere del possesso di un oggetto levigato, seducente, importante. È anche espressione del lato romantico della meccanica: ovvero l’estensione psicologica delle possibilità fisiche, il proseguimento di noi, del nostro desiderio di velocità, di forza, di perfezione. Di bellezza.

E ancora, l’automobile è l’oggetto che più esalta l’unica vera invenzione dell’uomo, l’unico elemento non esistente in natura che l’uomo abbia aggiunto: la ruota. In natura esisteva l’aereo – gli uccelli; la nave – un tronco che galleggia; l’elettronica – il sistema nervoso. La ruota no. C’erano massi tondi, una rondella di tronco d’albero, che potevano rotolare, ma l’uomo ha aggiunto il perno, e da lì ha mosso il mondo.

Come nasce un’auto? I presupposti di ogni progetto, oggi, sono:

– Le indicazioni del marketing

– Gli obiettivi da raggiungere

– Le caratteristiche da affermare in quel modello: prestazioni oppure economia, innovazione o facilità di essere accolta dal pubblico

– L’architettura complessiva

– Il buon funzionamento del modello

– Le dotazioni (a seconda della fascia di prezzo)

– La sicurezza (vera o auspicabile)

La funzione del designer in questo processo è

– estendere al massimo la gamma dei possibili clienti

– mettere in evidenza le caratteristiche tecniche, l’immagine di marca

– valorizzare il destinatario finale con il carattere, le prestazioni, la ricchezza o l’essenzialità degli allestimenti.

– Avere una conoscenza chiara dei presupposti del progetto

– Avere conoscenza critica del suo settore (storica e attuale)

– Creare soluzioni emotive diverse a un problema pratico

In quest’ultima frase c’è la funzione più importante del designer: provocare un sentimento, una seduzione, una reazione emotiva.

Il designer deve riuscire a far sì che la personalità del proprietario sia rappresentata da quel particolare modello (in senso positivo spesso, a volte meno). Favorire questa azione di seduzione è compito del designer. L’automobile è un complesso equilibrio di equilibri.

Ad esempio, una city car dirà:

Sono facile, amichevole, simpatica, rispetto i pedoni, ispiro fiducia, sono gentile, valgo molto ma sono possibile, mi faccio benvolere.

Una sportiva estrema dirà:

«Sono aggressiva, potente, veloce, difficile, ma riverbero il mio fascino su chi mi possiede».

Una grande berlina dirà: «sono elegante, il mio proprietario è una persona importante, equilibrata, saggia».

Il designer è colui che fa parlare un’automobile.

Un designer può anche scegliere il non stile (che è pur sempre uno stile), un modo per evitare il confronto: un’automobile volutamente disarmonica, massiccia, bruttina, ci dice: «sono unica, ho il mio carisma, mi sceglierà chi non vuole uniformarsi, chi non ha paura di essere diverso».

L’automobile, riassumendo, ha un ruolo sociale, culturale, è una parte significativa del contesto urbano e generale, è un oggetto che definisce le persone, che rinnova e attualizza un sogno antico di sempre.

Da queste considerazioni comincia l’ideazione dell’auto nel suo complesso, con i primi disegni che sono un modo insostituibile per fissare le idee, per poi svilupparle su CAD, modelli e prototipi.

Il quarto messaggio che vorrei emergesse da queste parole è: utilizzate la tecnologia per quello che è, cioè un mezzo per mettere in pratica delle idee. Ma non smettete di scrivere, disegnare, fare calcoli, creare schizzi su carta. La matita è un mezzo straordinario di connessione tra il cervello – le idee – e la realtà, e iniziare un progetto partendo da un foglio di carta e da una matita significa che c’è un’idea. Se non c’è un’idea originale, nessun prodigio tecnologico la può creare al vostro posto.

C’è infine un ruolo dell’automobile che merita particolare attenzione, che è stato un filo rosso di tutta la mia carriera e che è forse alla base del riconoscimento che ricevo oggi. L’automobile è un motore costante di innovazione, di ricerca tecnologica, ingegneristica, funzionale. In un’epoca in cui il design soffre di troppa omologazione, in cui tutto sembra essere già stato fatto, bisognerebbe forse ripensare l’oggetto stesso. È su questo che mi sono concentrato da sempre e con ancora maggiore impegno negli ultimi venti anni.

Oggi più che mai l’automobile deve essere pensata e progettata come un tutto, mentre spesso si continuano a considerare l’interno, l’esterno, la meccanica come parti a loro stanti, quasi separate tra forma, tecnica e metodi di costruzione.

Nella professione e nell’insegnamento del design si vedono trend più che idee. Lo stile insegue sé stesso, cercando di ripetere all’infinto le auto che hanno avuto successo.

Dove si può innovare allora? Bisogna trovare il coraggio di cambiare.

L’automobile è ancora oggi l’unico oggetto industriale per il quale viene costruito prima l’involucro e poi, con mille operazioni, vengono aggiunte le parti meccaniche funzionali, la strumentazione, gli arredi, i pezzettini, i rivestimenti. Un po’ come avviene con le navi in bottiglia.

La mia ricerca delle ultime decadi è stata incentrata proprio su questo problema. Semplificare, ridurre a poche unità il numero di pezzi che compone l’architettura di un’automobile, utilizzare materiali che siano struttura e finitura al tempo stesso.

Lavorando con materiali compositi, strutture a sandwich, con la meccanica preassemblata completamente e in parte schiumata nella struttura stessa, sono riuscito a creare non più una nave costruita nella bottiglia, ma un tipo di bottiglia a cui la nave potesse unirsi già completa e pronta. Un metodo di progettazione e costruzione che consente una riduzione drastica delle operazioni industriali necessarie, e quindi degli spazi, della manodopera, dei robot, dei costi complessivi.

Ancora nel secolo scorso un nuovo motore, totalmente progettato e costruito su mia idea, fu presentato con la meccanica da una parte e la scocca a fianco, montato in 15 minuti da due operai, ottenendo la vettura completa e marciante. Questo progetto e prototipo, coperto da vari brevetti, venne acquisito da una grande casa automobilistica francese.

Più di recente un’evoluzione molto articolata di questa ricerca è stata sviluppata per una grande casa automobilistica indiana, con nuovi brevetti e materiali compositi estremamente interessanti. Anche in questo caso la presentazione è stata fatta con l’auto smontata. Alcuni elementi da una parte, altri dall’altra e, in dieci minuti assemblata, messa in moto per invitare il numero 1 dell’azienda a salire sul lato passeggero e partire lui ed io insieme per un giretto.

Creare le stesse funzioni con pochissimi elementi è la sfida del futuro.

L’ultimo messaggio che desidero veicolare ai giovani è: osate. Battetevi per non fare mai ciò che qualcuno ha già fatto, non ripetete nemmeno voi stessi, trovate soluzioni, magari difficili, ma nuove. So che non è facile. Vedo le case automobilistiche odierne, in particolare se si occupano di prodotti di lusso, indulgere nella tentazione di realizzare prodotti sempre uguali, repliche infinite del proprio passato, mentre la strada giusta dovrebbe essere, per rispettare quel passato, non copiarlo mai, per non rovinarlo e al tempo stesso per mostrare il coraggio imprenditoriale e creativo di guardare avanti, di sostenere il vero ingegno, l’innovazione, l’avanguardia. Vi auguro un’epoca più vicina possibile in cui il cambiamento e il coraggio siano una voce obbligatoria nei piani di business delle aziende e nella strategia di ogni CEO. Io sono dalla vostra parte.

Voglio dedicare questa laurea anche a Mariella Mengozzi, che ricorderò sempre per la sua radiosa direzione del Mauto di Torino e per la grande umanità e gentilezza.

Grazie a tutti i presenti, ai proprietari delle auto esposte qui oggi, per essere stati così gentili da portarle. Grazie, infine, e in particolare, ai proponenti, per il grande sostegno e per la loro amicizia: Alfredo Stola, Gautam Sen, Claudio Beccari, Flavio Manzoni, Mike Robinson, Giuseppe Menga, Paolo Paloschi, Mariella Mengozzi.

Grazie a tutti

Marcello Gandini

12 gen 2024

© Riproduzione riservata: Lectio Magistralis di Marcello Gandini – Cerimonia conferimento Laurea honoris causa in ingegneria meccanica – Politecnico di Torino