Può sembrare incredibile (e in effetti quando ci ripenso mi sembra tutto un sogno) ma la prima volta in vita mia che sono stato portato alla Scala per vedere un’opera era la primavera del 1955, dunque avevo giusto quattro anni e mezzo (li compio in ottobre), non ero assolutamente in grado di capire e nemmeno so perché i miei genitori mi avessero portato con loro. Ricordo però perfettamente l’eccitazione per quegli spazi sfavillanti, la gente tutta in ghingheri, l’atmosfera da Notte di Natale o ballo di Biancaneve.

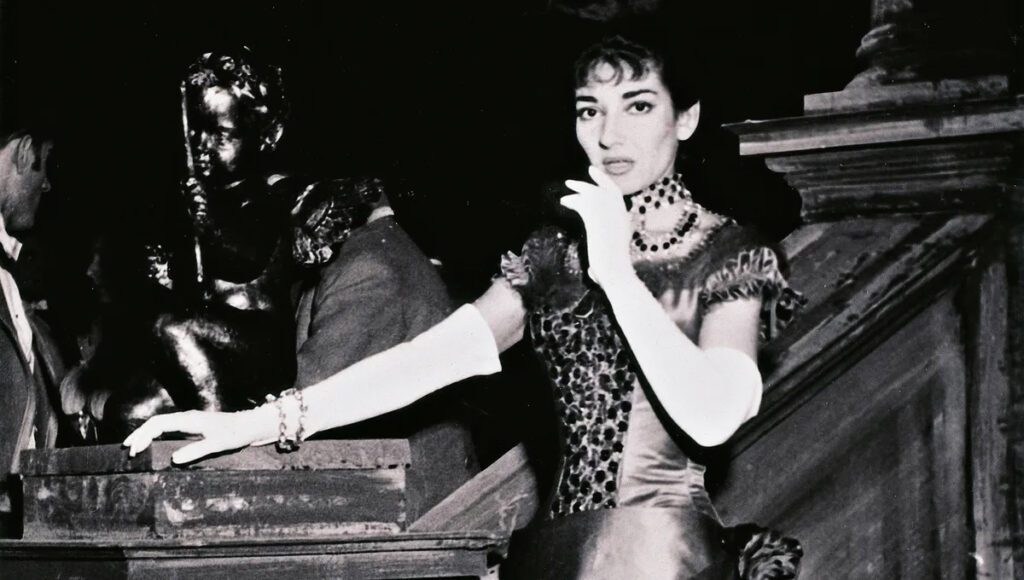

Davano Traviata, non una qualsiasi ma quella! Con la Maria Callas, Giuseppe Di Stefano, Ettore Bastianini, Carlo Maria Giulini sul podio, scene e costumi di Lila de Nobili (scene realizzate da Franco Brai, Lila De Nobili, Vincenzo Pignataro), direttore dell’allestimento scenico Nicola Benois, Luchino Visconti alla regia. Nomi che oggi fanno scattare tutti in piedi ma che a un bambino di 4 anni non dicevano nulla se non che il regista portava lo stesso nome della via in cui abitava (cosa che lo faceva molto ridere!). Ho ricostruito dopo che non si trattava della celeberrima prima (sabato 28 maggio) ma di qualche replica successiva, perché alla prima, malgrado le recensioni acidule di Eugenio Montale (che pure aveva firmato il programma di sala) e Rodolfo Celletti (ce l’avevano soprattutto con Visconti, la Callas invece l’aveva passata liscia), tutto andò a gonfie vele e il successo fu di clamore tale da durare ancora oggi. Niente a che vedere con quello che successe qualche sera dopo.

La mia sera successe invece il finimondo. Dico subito, vergognandomi come un ladro, che fin dal preludio mi addormentai come un sasso. Ogni tanto venivo svegliato da applausi e grida bellicose a contrasto, ma ripiombavo subito nel sonno. Alla fine scoppiò un boato tale che mi svegliò del tutto e assistetti a qualcosa che mi sembrava incredibile e divertentissimo: la gente strillava, si insultava, si accapigliava mentre sul palcoscenico i cantanti ricevevano fiori e ortaggi in proporzioni uguali. Mi sembrava bellissimo che il Teatro e la Musica suscitassero passioni così roventi, e forse lo spettacolo vero era proprio quello: lo sfogarsi degli spettatori, il loro impossessarsi di parole e iniziative perfino violente. C’era un tifo che neanche allo stadio e, vedendo i miei genitori scossi, smisi di divertirmi e cominciai a preoccuparmi.

La più tranquilla sembrava Lei, proprio la Diva che si muoveva al centro del palcoscenico al rallentatore, bellissima ed egualmente sorridente sia che si rivolgesse al chiasso becero sia che rispondesse alle ovazioni dei fans. La guardavo ipnotizzato e, a un certo punto, la vidi raccogliere un mazzo di rapanelli lanciatole da un gruppo di tebaldiani assatanati (non certo per istigazione dell’altra Divina, la Renata Tebaldi, troppo regale anche lei per sminuirsi a quel punto… ma sono tutte cose che mi furono spiegate anni dopo). La Maria, come la chiamavano tutti con l’articolo lombardo compreso, li raccolse e li annusò come fiori maravigliosi, i più belli e profumati mai ricevuti. A quel punto perfino i detrattori presero ad applaudirla e nessuno voleva più andare via. Questa la mia iniziazione.

Fra quei cantanti non potevo immaginare ci fosse anche quello che sarebbe diventato uno dei miei beniamini, Ettore Bastianini. Interpretava Germont padre ma in seguito l’avrei ascoltato come Rodrigo di Posa nel Don Carlo (forse il mio Verdi preferito) o come Manrico nel Trovatore (il mio Verdi preferito… ma come!? Non era il Don Carlo? E vabbè…) o come Carlo Gérard nell’Andrea Chénier di Umberto Giordano, o come Enrico nella Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, o come Rolando ne La Battaglia di Legnano (altro Verdi meraviglioso!), o come Renato in Un ballo in maschera (sempre lui, il Supremo), o come vanaglorioso Belcore in Elisir d’amore di Donizetti, o come orrendo Scarpia in Tosca di Giacomo Puccini, o come prode Escamillo toreador in Carmen di Georges Bizet, oppure come, come, come… ma tali e tante sono le sue interpretazioni – per me così coinvolgenti, sentite e risentite centinaia di volte nel corso degli anni – che posso ben dire che per me la voce di Bastianini è quella del padre mancato, e con questa ho detto tutto.

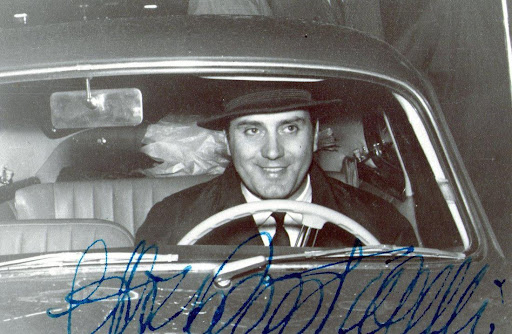

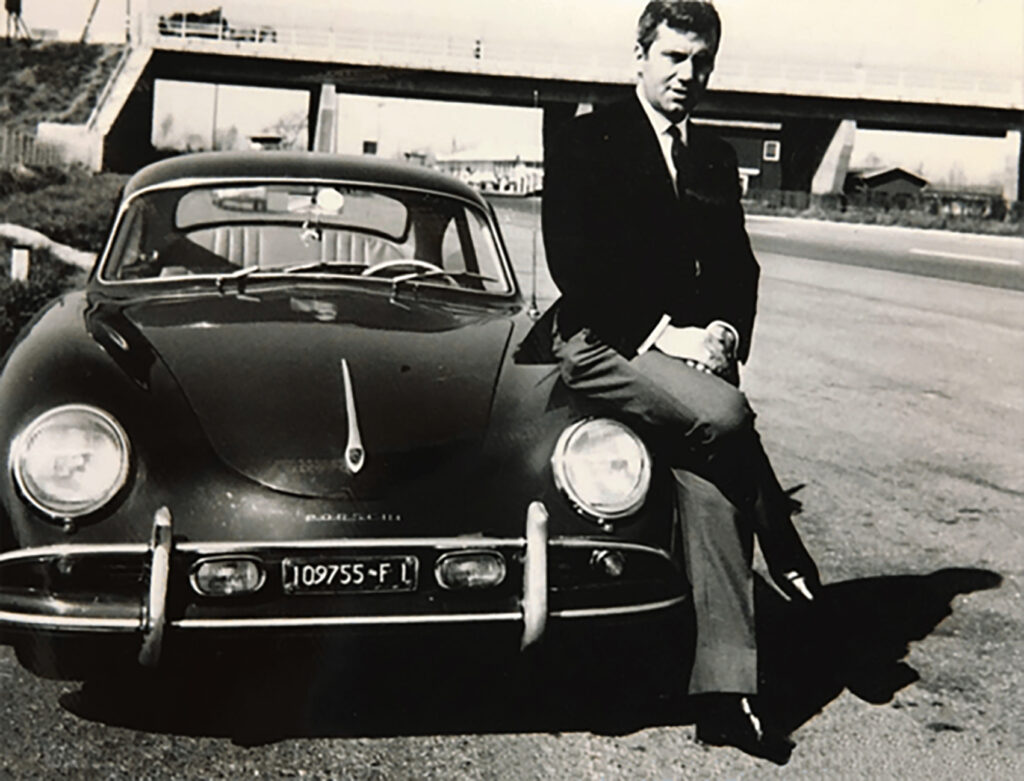

Ettore Bastianini amava le macchine, e qui veniamo a noi e al poco che ci compete. Soprattutto amava la sua Porsche 356 A, il modello che nel 1956 aveva sostituito la 356 (cosiddetta pre-A) e veniva offerta in cinque motorizzazioni diverse: dal modello base di 1300cc di cilindrata per 44 cv al 1600 A Super con 75 cv fino al più potente 1500 GS Carrera che raggiungeva i 100 cv malgrado la cilindrata inferiore.

Si distingueva dai precedenti modelli dal frontale (comune a tutte le versioni) e dal nuovo parabrezza panoramico (invece del precedente in due pezzi) oltre a una nuova maniglia cromata del cofano anteriore con lo stemma della casa di Gmünd incassato. Trovassi una foto del posteriore potrei invece attribuirla senza difficoltà per una caratteristica inconfondibile del modello 1600 (presto il 1300 uscirà di produzione): i terminali dello scarico erano inseriti nei rostri del paraurti posteriore consentendo una maggiore altezza da terra.

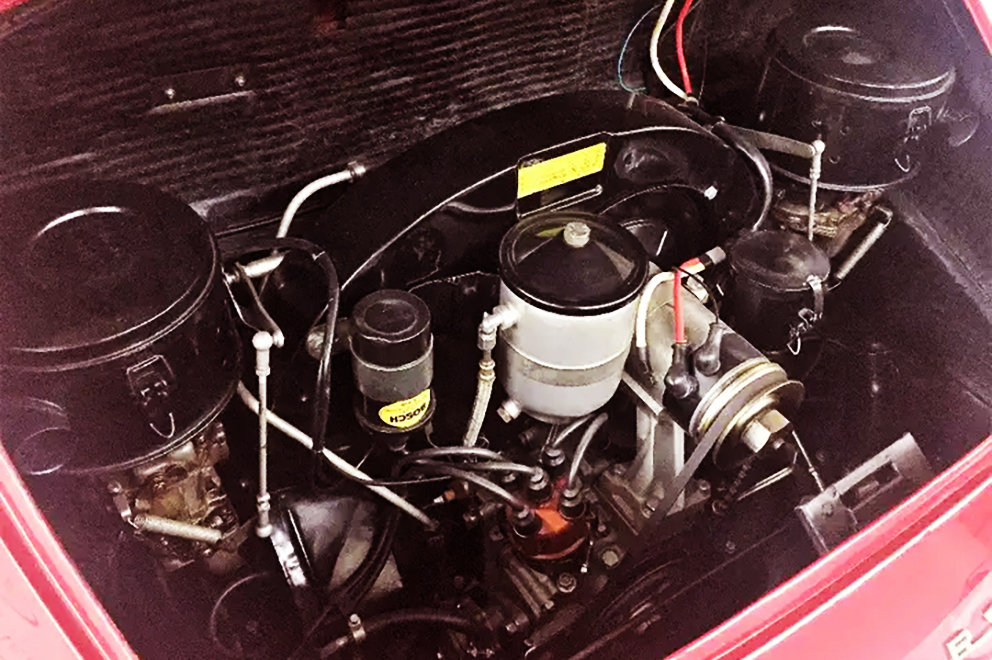

Le versioni sportive della 356 A erano dotate del cosiddetto motore Fuhrmann (dal nome dell’ingegnere Ernst Fuhrmann, progettista e uomo-chiave della Porsche fin dalle origini), una elaborazione del 4 cilindri boxer raffreddato ad aria con due alberi a camme in testa per ciascuna bancata, comandati da alberi angolari verticali (Königswellen) estremamente complesso da costruire (oltre 120 ore di lavoro!) e con la novità della doppia accensione e della lubrificazione a carter secco, ancora oggi caratteristica distintiva del marchio.

Tornando a Bastianini, Siena, la sua città, lo ebbe a cuore e lo ricorda con affetto mai affievolito. Quel ragazzone possente con l’aria del bravo “citto” (come chiamano i ragazzini nella città del Palio ) anche per aver sempre generosamente sostenuto la sua Contrada, la Pantera, quella Contrada che lo aveva visto fin da fanciullo sfrecciare in bici per portare pane e lieviti (lavorava come garzone dal fornaio Gaetano Vanni) cantando con la sua bella promettente voce. Ci sarebbe tanto altro da dire su questo baritono eccezionale (che iniziò da basso debuttando a Ravenna nel 1945 nella parte di Colline ne La Bohème di Puccini), voce “di bronzo e di velluto“, come si disse, compagno di lavoro da tutti rimpianto e col quale la vita non fu generosa quanto lo fu invece lui.

Morì giovanissimo (44 anni!) per un tumore che curò solo con micidiali radiazioni, senza dir niente a nessuno, nemmeno alla donna amata, l’adorabile Emanuela Bianchi Porro, per non farsi operare alle corde vocali, cosa gli avrebbe fatto guadagnare forse qualche anno di vita in più, ma perdendone la ragione della sua stessa esistenza, la sua inconfondibile voce. Senza nulla sapere i detrattori si fecero sotto e cominciarono a malignare che Bastianini non era più lo stesso e stava perdendo smalto (gli hater e i miserabili sono sempre esistiti!). Ebbe perlomeno il tempo di riconciliarsi con la donna che gli stette accanto fino alla fine, conosciuta alla Scala nel 1957 durante le prove di Un ballo in maschera e Adriana Lecouvreur, amata di amor cortese come quello cantato dai troubadour del Basso Medio Evo come Bertand de Born o Jaufré Rudel.

A noi non resta che ripensare a Foscolo e sussurrare “E tu onore di pianto, Ettore, avrai… e finché il Sole risplenderà su le sciagure umane”.